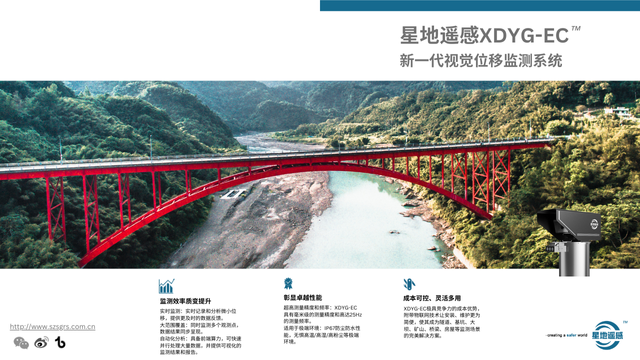

- 品牌

- 星地遙感

- 型號

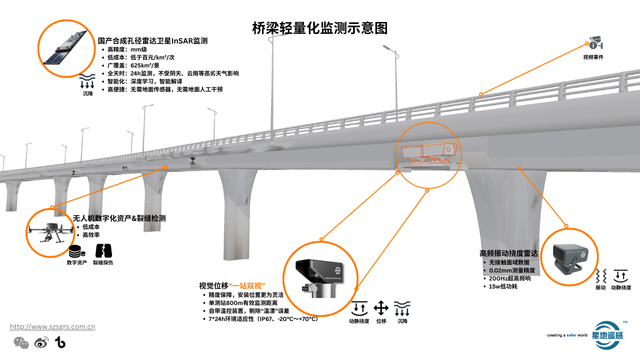

- 橋梁輕量化安全監測

- 類型

- 橋梁輕量化安全監測

- 規格

- 橋梁輕量化安全監測

- 產地

- 深圳

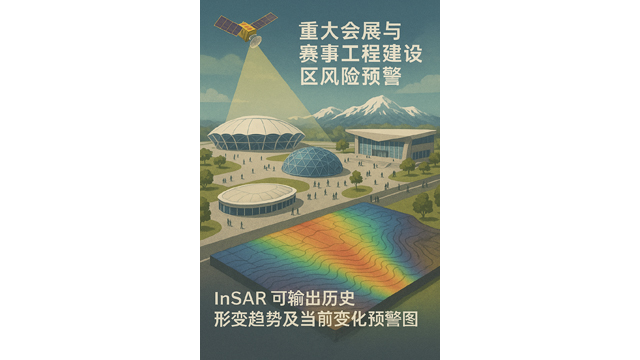

支持結構診斷報告留檔,為突發事故調查提供數據依據。一旦橋梁結構發生突發狀況,如受撞、垮塌風險預警、非正常變形等,系統平臺可快速調取歷史數據,生成結構變化回溯記錄。平臺支持將事件前后的數據片段、圖表、設備狀態截圖等打包形成事故分析報告,輔助管理單位開展技術追溯或原因剖析。同時,該文檔可作為應急響應與責任劃分中的參考材料,具有數據完整、來源清晰、可復核等特點,便于留檔備案,為結構安全管理提供更可靠的文書支撐。形成與設計單位協同工作機制,提升監測成果設計適配性。滑坡橋梁輕量化安全監測優勢

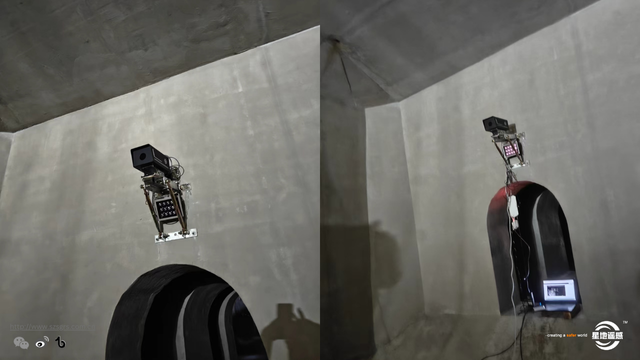

高等級工業防護,適配復雜惡劣環境。公路橋梁所處環境往往伴隨高濕、風蝕、強紫外、高溫等不利工況,對監測設備的環境適應能力提出了極高要求。輕量化健康監測設備從結構設計到材料選擇均以高防護等級為前提,普遍采用IP66以上標準,具備防水、防塵、防鹽霧腐蝕能力。內部電子單元全部封裝,外部接口采用航天級工業接頭,有效延長設備生命周期。即便部署于海邊跨江大橋、山區風雨橋或隧道高濕段,設備亦可穩定運行3年以上而無需更換,大幅減少因設備故障引起的安全監測盲點。基坑橋梁輕量化安全監測監管平臺系統融合低功耗傳感、智能算法,實現橋梁狀態全周期感知。

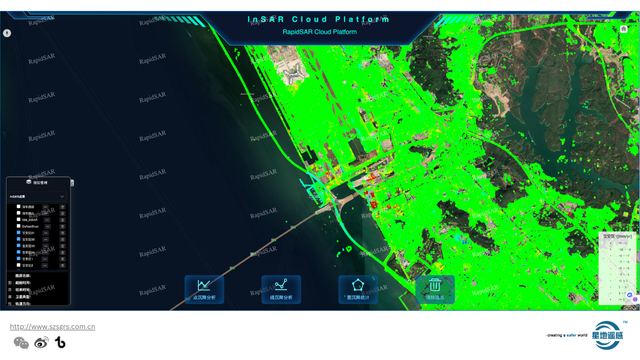

數據共享接口開放,支持跨部門數據整合與融合研判。在交通安全與結構工程交叉場景日益豐富的背景下,結構監測數據逐步成為多部門協同管理的重要資源。系統平臺開放數據接口,支持與交管、應急、水務等部門已有系統進行數據互通。平臺支持數據按區域、結構類別、風險等級等標簽進行篩選,可供其他部門調用用于交通管控、汛期調度或應急響應演練。同時,通過權限設置與數據安全限制機制保障信息安全,在實現跨部門融合的同時,也滿足不同組織結構對數據保密性與使用方式的差異化要求。

應用于橋梁養護前后比對評估,驗證治理效果。橋梁加固或維修后,結構是否恢復設計狀態是重要評估內容。輕量化監測系統可在治理前后保持布設一致,采集治理前的狀態基線與治理后的運行曲線。平臺可自動生成治理效果對比報告,包括應變變化幅度、傾斜變化率、位移穩定性等指標。該功能已在多處橋梁維修項目中投入使用,幫助單位驗證施工工藝的適配度與治理效果,為是否解除限載、是否調整保養周期等提供技術參考,提升管理過程的閉環完整性。低功耗設計與太陽能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠監測點長期運行。

無電區域部署友好,能源配置高度靈活。許多橋梁結構地處偏遠或特殊位置,如山區互通段、跨河索橋等,現場長期無電力供應。輕量化系統針對這類環境進行能源策略優化,采用太陽能與高容量電池組合供電,輔以能耗自適應機制,動態調整采樣頻率與通信周期,延長連續運行時間。即使在連續陰雨天或極端低溫條件下,系統依然能保持數據記錄與斷點上傳。平臺端支持遠程電量查看與低電量告警,有助于提前規劃補給路徑,避免現場突發掉線,提升設備穩定性與橋梁運行連續性。推動監測系統“上云上平臺”,服務全生命周期管養。沉降位移橋梁輕量化安全監測廠家供應

廣東省技術指南提出要提升結構健康度評估能力,星地遙感完全支持該目標。滑坡橋梁輕量化安全監測優勢

支持AI模型擴展,推動智能化監測演進。在結構狀態識別方面,系統平臺預留了算法擴展接口,可引入基于歷史數據訓練的AI模型,用于識別異常特征、分析變化模式或預測結構未來響應行為。例如,可接入異常識別模型,用于判斷位移變化的突變點,或接入趨勢預測模型,對裂縫發展速度進行建模評估。該設計可為后續系統升級與數據挖掘提供開放空間,有助于用戶在已有監測基礎上,持續提升系統智能水平,適應橋梁結構復雜性日益提高的趨勢。滑坡橋梁輕量化安全監測優勢

運維簡化,適合長期布控與頻次控制。設備在實際部署后,若需頻繁維護將嚴重影響系統穩定性。輕量化系統采用密封設計與結構優化策略,支持外殼級別防塵防水,鏡頭區帶有自動加熱與除霧模塊,應對濕熱或高鹽環境。電源模塊插拔簡單、換電方便。平臺可遠程下發指令控制采樣頻率、重啟設備或檢測通信狀態,便于統一管理與集中調度。設備穩定運行周期超過6個月,無需人工干預,適合橋梁點位多、作業難度大的區域,實現長周期的穩定運行。橋梁結構輕量化監測系統,正在全國加速落地。攔水壩橋梁輕量化安全監測生產商適用于下穿隧道、橋下通道等信號盲區部署。部分橋梁位于城市密集區或山區交錯區域,存在網絡信號較弱甚至盲區的問題。系統支持局部緩存...

- 位移橋梁輕量化安全監測定制 2025-08-19

- 基坑支護橋梁輕量化安全監測預警系統 2025-08-16

- 邊坡雷達橋梁輕量化安全監測預警系統 2025-07-19

- 船閘橋梁輕量化安全監測方案 2025-07-18

- 邊坡雷達橋梁輕量化安全監測解決方案哪家好 2025-07-17

- 水庫橋梁輕量化安全監測定制 2025-07-14

- 工程安全橋梁輕量化安全監測多少錢 2025-07-14

- 天空地一體化橋梁輕量化安全監測質量 2025-07-14

- 基坑橋梁輕量化安全監測軟件 2025-07-13

- 地表變形橋梁輕量化安全監測運營商哪家好 2025-07-13

- 高支護橋梁輕量化安全監測優勢 2025-07-09

- 邊坡位移橋梁輕量化安全監測是什么 2025-07-09

- 滑坡橋梁輕量化安全監測預警管控系統 2025-07-08

- 上部建筑沉降與垂直度橋梁輕量化安全監測解決 2025-07-08

- 攔水壩橋梁輕量化安全監測解決 2025-07-08

- 地下公共人防工程橋梁輕量化安全監測介紹 2025-07-08

- 攔水壩橋梁輕量化安全監測生產商 08-20

- 位移橋梁輕量化安全監測定制 08-19

- 地基沉降InSAR廠家報價 08-18

- 基坑支護橋梁輕量化安全監測預警系統 08-16

- 結構健康機器視覺位移監測儀監控平臺 08-15

- 泄洪閘機器視覺位移監測儀系統 08-13

- 傾斜InSAR報價 08-12

- 地下公共人防工程InSAR軟件哪家好 08-11

- 大壩機器視覺位移監測儀平臺哪家好 08-09

- 水工建筑InSAR優勢 08-08