- 品牌

- 星地遙感

- 型號

- XDYG-RAPIDSAR

- 類型

- 大范圍地表沉降監測

- 測量精度

- 2-5mm

- 規格

- XDYG-RAPIDSAR

- 產地

- 深圳

在水利工程的長期安全評估中,只依靠某一時刻的監測結果無法準確刻畫工程的變形趨勢與變化規律。星地遙感RapidSAR平臺支持多時相SAR影像的時序分析,具備處理PS(強相干散射體)與DS(分布式散射體)監測點的能力,配合自研相位解纏與干涉濾波算法,可對多年監測影像進行快速對比與趨勢擬合。系統平均單幅SAR影像處理時長小于3小時,有效提升大范圍監測效率,支持月度、季度乃至年度尺度的形變演化分析。在深圳公明水庫壩體初期沉降分析項目中,RapidSAR通過回溯2015~2016年的多期雷達數據,成功還原出壩體因重力壓實導致的階段性垂直變形,為設計單位和管理方提供了精確的歷史演化背景。這種“歷史可溯、現狀可判、未來可預”的能力,是智慧水利監測技術中極具含金量的應用成果。雷達干涉測量助力城市基礎設施形變監控,保障居民安全。邊坡InSAR怎么收費

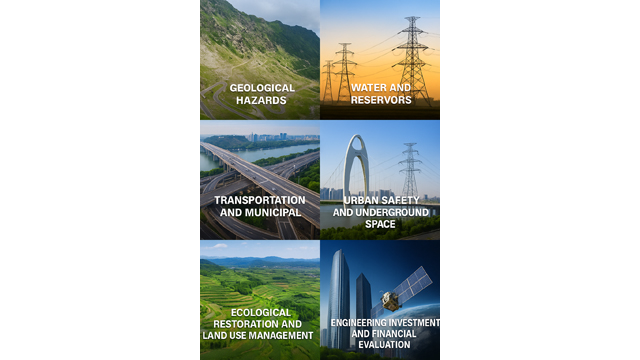

InSAR結合風控體系,構建礦產開發區域長期運行監測平臺。礦產資源開發往往伴隨地質擾動與地貌演變,其風險因素包括開采擾動帶、道路崩塌帶、尾礦壩失穩等,易造成運營中斷或安全事故。InSAR平臺可與風控系統接口連接,按月/季度輸出區域變形速率圖與趨勢等級圖,納入風控審核程序,實現“風險圖層+策略管理”的一體化機制。在新疆某非金屬礦區,該平臺已連續運行五年,支持礦山從開發、運營到閉礦的全生命周期風險管理,大幅降低了事故率與賠付壓力。大壩InSAR渠道價格0年歷史數據還原工程真實“變形檔案”。

InSAR協助城市橋隧群智能運維平臺建設。城市大型橋隧群結構復雜、分布密集、管理單位多,傳統分散式監測難以統一評估運行狀態。InSAR作為大范圍背景變形監測工具,可為橋梁、隧道、地下通道等設施提供統一形變底圖與趨勢參考。在武漢、廣州等地,城市交通管理平臺已將InSAR平臺與橋梁病害數據、BIM結構模型結合,構建出“形變—結構—養護”關聯模型,用于生成橋隧運行狀態等級評分,推進城市橋隧群智能監測體系向多源協同、一圖管理升級。

在水利系統中,設備部署復雜、維護頻繁、人員能力不足等問題常常成為智能化監測推進的很大障礙。星地遙感專注于提升設備“即插即用”能力,所有產品在出廠前即完成調試標定,到現場只需固定與供電,即可自動聯網、自組網、自上傳,大幅降低對高技術人員的依賴。平臺亦支持遠程配置、故障診斷、固件升級與參數優化,保障后期運維便捷性。同時,公司提供標準化標靶、安裝掛架、供電系統配套方案,確保設備在隧道、壩體、邊坡等復雜環境中也能便捷安裝。在河南某基層水利站中,工作人員在不具備專業測繪背景的前提下,只用2天時間完成8套設備部署并實現在線監控。這種“平民化”監測解決方案明顯提升了監測系統普及率,是推動基層水利單位實現“自主運維”的關鍵抓手。利用雷達干涉測量,監控地表形變趨勢,預防地質災害。

InSAR技術助力高邊坡護坡區工程驗收評估。山區高速公路、鐵路沿線的高邊坡區域長期受雨水沖刷和地質松動影響,存在局部滑塌風險。InSAR的非接觸式監測優勢,可對施工完成后的高邊坡區進行集中掃描和變形分析,作為竣工評估的重要數據來源。在西南某省高速公路驗收階段,管理單位利用InSAR對新建邊坡進行6個月動態監測,發現一處邊坡在連續降雨后形變量增大,提示存在淺層滑移隱患。隨后調整排水結構并加強錨固,項目順利通過復驗。這一經驗正在多個山區項目中被借鑒推廣。你看不到它,但它在默默守護城市的地基與生命線。防洪堤InSAR檢測

InSAR技術實現滑坡、崩塌等地質災害的早期識別。邊坡InSAR怎么收費

InSAR結合光學數據,構建“光-雷達”融合的城市安全監測體系。雷達與光學數據各有優勢,InSAR以形變分析見長,光學影像便于語義識別。在城市災害風險管理中,二者可形成優勢互補。例如,在識別城市裂縫帶或塌陷區時,InSAR識別位移熱區,光學則用于輔助識別地表形態變化與植被反應,進一步提升識別精度。結合AI分類模型,還可實現對異常區域成因進行初判,如建筑施工、地下水過度開采等。“光-雷達”融合已在武漢、深圳等城市實現落地應用,為城市安全管理部門提供全維度監測能力支撐。邊坡InSAR怎么收費

水庫作為典型的長壽命基礎設施,其風險不僅存在于運行階段,也貫穿于建設、蓄水、維修甚至退役全過程。星地遙感圍繞“全生命周期管理”理念,提供涵蓋設計輔助、施工監控、運行維護與老化評估的全流程監測解決方案。在建設期,借助無人機傾斜攝影和地基雷達可快速獲取初始三維模型與施工期間的變形狀態;運行期,通過InSAR+北斗+視覺系統實現多源感知;在退役或病險水庫階段,則利用RapidSAR時序數據追蹤沉降、坍塌等結構老化跡象,輔助決策是否除險加固或拆除。在廣東某退役水庫處置項目中,星地遙感通過對比5年InSAR沉降趨勢與壩體應力模型,為工程部門提供了科學的除險時點判斷依據,展示出其全生命周期智能監測系統在智...

- InSARInSAR廠家報價 2025-08-26

- 安全InSAR預警系統 2025-08-25

- 視覺位移InSAR定制 2025-08-24

- 位移沉降InSAR廠家供應 2025-08-23

- 地基沉降InSAR廠家報價 2025-08-18

- 傾斜InSAR報價 2025-08-12

- 地下公共人防工程InSAR軟件哪家好 2025-08-11

- 水工建筑InSAR優勢 2025-08-08

- 結構健康InSAR生產廠家 2025-08-07

- 邊坡InSAR銷售廠家 2025-07-26

- 欄水壩InSAR方案 2025-07-22

- 一體化InSAR軟件 2025-07-22

- 上部建筑沉降與垂直度InSAR解決方案 2025-07-21

- 一體化InSAR解決 2025-07-20

- 水庫InSAR云平臺 2025-07-20

- 視覺位移InSAR解決方案 2025-07-20

- 泄洪閘機器視覺位移監測儀什么價格 08-21

- 攔水壩橋梁輕量化安全監測生產商 08-20

- 位移橋梁輕量化安全監測定制 08-19

- 地基沉降InSAR廠家報價 08-18

- 基坑支護橋梁輕量化安全監測預警系統 08-16

- 結構健康機器視覺位移監測儀監控平臺 08-15

- 泄洪閘機器視覺位移監測儀系統 08-13

- 傾斜InSAR報價 08-12

- 地下公共人防工程InSAR軟件哪家好 08-11

- 大壩機器視覺位移監測儀平臺哪家好 08-09